从“做题家”到“造浪者”:华人如何成为全球AI大模型的“隐形统治者”

当世界最聪明的头脑,都在说中文

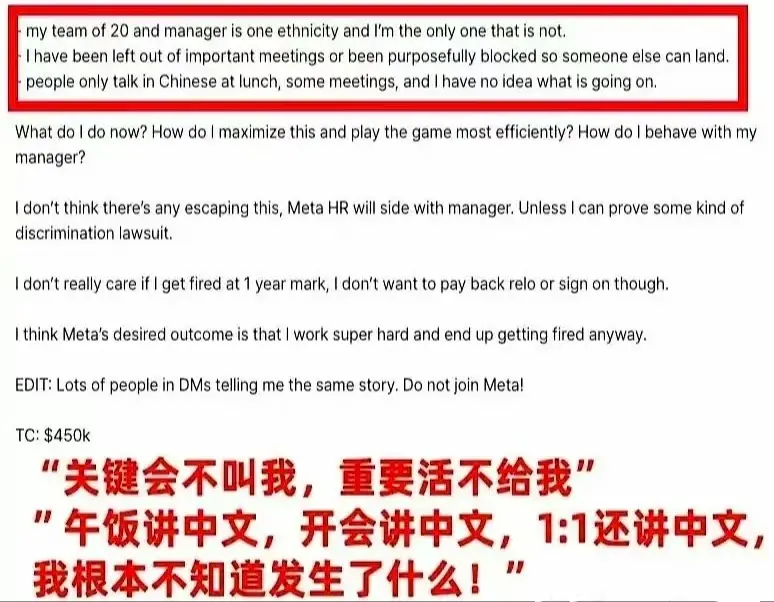

不久前,Meta 一位印度裔工程师在论坛上吐槽:“我们 20 人团队,只有我不是中国人。” 引发热议:

午饭讲中文,

开会讲中文,

1v1还讲中文,

我根本不知道发生了什么!

这条帖子的最高赞回复只有一句话——

“欢迎来到 2025,最强大脑的共同语言已经是中文。”

这不是段子,而是正在发生的现实:

当 Meta 为挖走四位华人科学家开出 1 亿美元签字费,AI泰斗Yan LeCun都要向中国人汇报工作;

当马斯克抛出他在 xAI 的作战图,照片里一大半都是中国面孔;

当 NeurIPS 2024 的最佳论文奖揭晓,作者致谢里第一句是“感谢清华姚班”——

世界突然发现:AI 的底层逻辑,正在被中国人重写。

2025年7月,硅谷发生了一场“地震”:Meta为组建“超级智能实验室”,以1亿美元签字费挖走了OpenAI的核心团队,其中4位是华人科学家;马斯克xAI发布的Grok 4团队中,华人占比高达80%。这不是偶然——斯坦福大学报告显示,全球顶尖AI人才中,47%本科毕业于中国高校。从ChatGPT到Gemini,从英伟达GPU到Transformer架构,华人不再是“参与者”,而是“定义者”。他们如何从“奥数少年”成长为“AI造浪者”?这场崛起背后,是一场跨越40年的精密布局。

硅谷的“华人军团”:从边缘到C位

—— 一份“正在刷新”的实时花名册

硅谷最新段子:

“当你走进任何一间挂着 ‘LLM’ 门牌的会议室,如果第一排没有中国人,说明你来错了楼层。”

OpenAI:ChatGPT 背后的 33 张华人王牌

小彩蛋:在 87 位 GPT-4 核心贡献者中,华人占 33 位(≈38%),这一比例还在随版本号继续攀升。

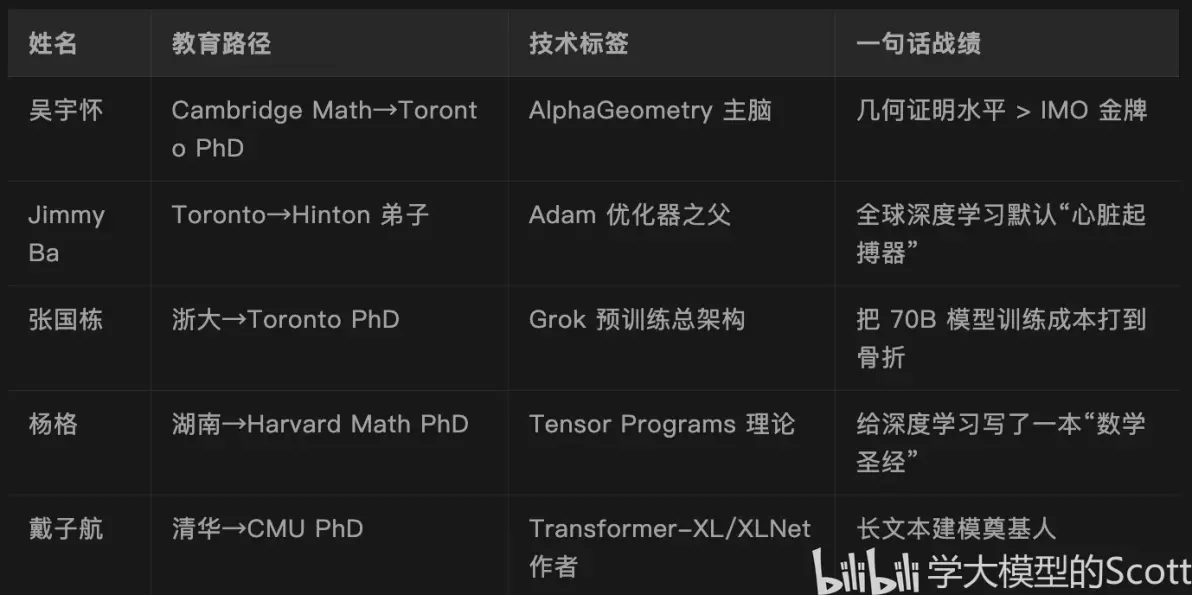

Meta:1 亿美元签字费砸出的“华人天团”

Meta 超级智能实验室 11 人首发名单,被戏称为“小清华分部”。

xAI:12 人创始团,5 张中国脸

Google DeepMind & NVIDIA:地基与未来

黄仁勋:“全球50%的AI精英来自中国”

AI新势力:华人比例同样“离谱”

-

Anthropic:核心算法团队华人占比 28%,宪法 AI 与模型对齐主力。

-

Cohere:华人科学家主导多语言大模型训练,最新 52B 多语模型 70% token 来自中文语料。

从 ResNet 到 Transformer-XL,从 ChatGPT 到 Grok 4,华人科学家不再只是“参与者”,而是规则制定者。当世界最聪明的头脑开始默认用中文讨论梯度下降,历史已经把麦克风递到了他们手里。

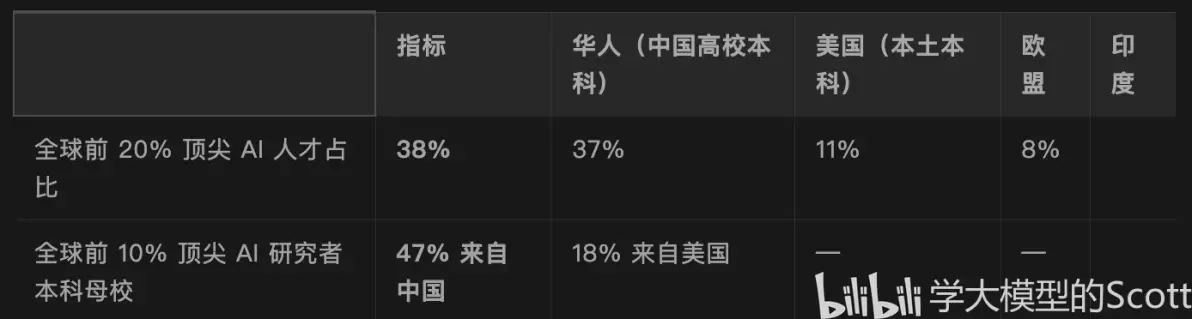

数据暴击:华人“统治力”有多强?

如果把全球 AI 人才比作一副扑克牌,华人已经拿走了所有大小王和 80% 的 A-K-Q。

人才源头:全球顶尖 AI 研究者的“出生证”

当 AI 的“基因库”被统计时,几乎一半的最强染色体写着“Made in China”。

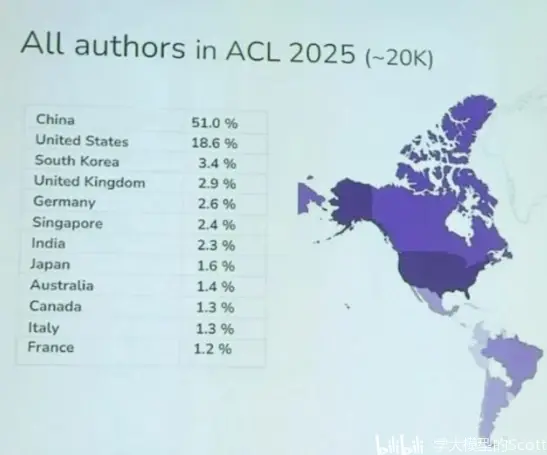

ACL2025半数都是中国人

论文 & 专利:中文作者统治顶会

中国 AI 专利申请量占 全球 70%(2017-2024 累积)。

解码“华人奇迹”:从“奥数少年”到“AI 大神”的 40 年系统工程

华人在AI领域的集体性成功并非偶然,而是由教育体系、历史机遇、人才政策和文化因素等多重力量共同作用的结果。

这些闪耀在世界AI之巅的华人科学家,其成长路径呈现出高度的一致性,即“中国顶尖本科 + 北美顶尖硕博”的培养模式。

他们大多本科毕业于中国的顶尖高校(如清华、上交、浙大、中科大等C9联盟高校),在本科阶段就打下了坚实的数理和计算机科学基础,随后进入北美顶尖学府(如斯坦福、CMU、多伦多大学、伯克利等)继续深造,并最终进入顶尖科技公司或研究机构。

“无心插柳”的基石:中国扎实的STEM教育体系

深埋在中国学生中的数理基因

-

IMO 国际数学竞赛 40 年奖牌榜:中国 174 金,断层第一;美国 116 金,其中 36% 华裔

-

清华姚班:每届 50 人,人均本科顶会 ≥1 篇,被 MIT 教授称为“人形 GPU”

-

北大数院:北大数院 2024 届 96 人,94 人进入 AI 方向,人均 GitHub Star 2.1 k

AI研究的核心,本质上是数学、统计学和计算机科学的交叉应用。中国的基础教育体系,特别是以高考为导向的模式,极其强调数理逻辑能力的系统性训练。

从小学开始,学生们就在“题海战术”中锻炼了强大的抽象思维、逻辑推理和解决复杂问题的能力。线性代数、微积分、概率论等AI研究所需的数学基础,对中国学生而言是“基本功”。北京大学数学系毕业的AI科学家坦言,本科期间每天长达12小时的高强度训练,让他能轻松应对斯坦福最复杂的算法推导。中国每年培养超过500万名STEM(科学、技术、工程、数学)专业的毕业生,数量全球领先。这为AI领域提供了全球最庞大的人才储备库。

这种看似“应试”的教育模式,虽常被诟病,却无意中为AI时代最需要的数理能力打下了坚实的地基,形成了强大的“思维肌肉”。

C9高校的“人才炼炉”

清华“姚班”每年从千万高考生中录取50人,课程难度对标MIT博士第一年。一位毕业生回忆:“我们期末考试是手写反向传播算法。”

以清华、北大为首的C9高校很早就对计算机科学和人工智能领域进行了战略性投入和布局。例如,清华大学的“姚班”和北京大学的“通用人工智能实验班”,都致力于培养具备国际顶尖水平的计算机科学家。这些精英教育项目为天才学生的脱颖而出创造了条件。

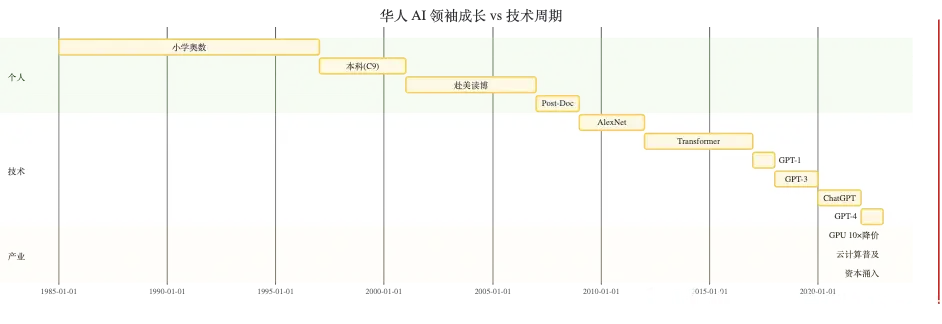

“黄金交叉”的机遇:技术浪潮与人才培养周期的完美契合

命运的齿轮开始转动:当AlexNet在ImageNet夺冠,中国85后留学生正涌入斯坦福、CMU。他们亲历了“深度学习大爆炸”,博士毕业又撞上产业落地潮。

当前这批20-40岁的华人AI领军人物,其成长轨迹与深度学习的技术爆发周期形成了完美的“黄金交叉”。

他们在2010年代赴美攻读硕博士学位,恰逢深度学习革命(约2012年AlexNet之后)在全球学术界兴起。他们得以在第一时间接触并投身于最前沿的研究,并与Geoffrey Hinton、Yann LeCun等“AI教父”直接或间接学习。

博士毕业后,他们又赶上了Google、Meta、OpenAI等公司将大模型研究成果转化为产品的关键时期。这使得他们不仅具备扎实的理论基础,还拥有处理大规模工程问题的实践经验,成为连接学术与产业的理想桥梁。

华人AI领袖年龄集中在33-38岁,完美匹配从CNN到Transformer的技术迭代周期。

文化基因的“工程师红利”

高强度工作能力

北大数学系毕业的学生表示:”本科时每天高强度训练,让我在斯坦福能轻松应对最复杂的算法推导”。在大模型的训练与验证过程中,高强度的工作时间几乎是每一位研究人员的常态。华人研究员日均工作12小时,在需要“暴力计算”的大模型时代如鱼得水。黄仁勋直言:“我们偏爱华人工程师。“

AI技术更新极快,从CNN到Transformer再到扩散模型,华人研究者表现出极强的技术适应能力。

这不是简单的“逆袭”,而是一场系统级工程——

把数学基因、时间耦合、全球流动、文化杠杆四重密码,写进了 14 亿人的集体无意识。

从“硅谷的月亮”到“中国的星辰”:当世界最强大脑开始向东而行

过去二十年,“去硅谷”成为一代中国天才的成人礼:

-

清华姚班80%的毕业生流向美国;

-

北大数院学生把MIT全奖视为“标配”;

-

中科大少年班流传着一句话:“不会写英文论文的,不配做研究。”

那时,中国最好的AI实验室是“微软亚洲研究院”,中国最强的算力来自“谷歌云”。我们输出大脑,美国输出名字。

看不见的“天花板”

华人科学家主导技术,但决策层鲜有华人。OpenAI董事会无华人,Meta AI高管团队华人占比不足5%。

在中美科技脱钩阴影下,华人研究员被FBI约谈案例激增300%,部分项目被迫“避嫌”。

中国的“致命短板”

-

基础理论的“卡脖子”:Transformer、Diffusion Model均由非华人提出,华人长于“优化”而非“颠覆”。

-

科研生态的“时差”:清华博士起薪80万人民币,仅为斯坦福的1/5;国内GPU集群算力仅为谷歌的1/20。

技术史的“中国时刻”

在2025年1月20日,中国AI初创公司DeepSeek发布了一款名为DeepSeek R1的开源模型,这一事件被广泛视为AI领域的“斯普特尼克时刻”。DeepSeek R1的训练成本仅为600万美元,却达到了与OpenAI投入5亿美元打造的o1模型相媲美的性能,其开源策略使得全球开发者都能受益。

全球化退潮中的“人才套利”

-

美国的“推拉博弈”:H-1B签证拒签率从2016年的10%飙升至2024年的35%,OpenAI华裔研究员因绿卡被拒被迫离职;与此同时,中国“人才签证”审批时间缩短至3天。

-

中国的“引力弹弓”:深圳给海归AI博士开价150万年薪+500万购房补贴,杭州某自动驾驶公司直接送股权。2023年华人AI科学家回流率43%,创历史新高。

近年来,中美两国的人才政策差异影响了华人科学家的流动:

2025年美国撤销部分中国STEM学生签证的政策,加速了人才回流。数据显示,中国籍AI研究者的回国率从2018年的18%攀升至2023年的43%。

在中美科技竞争加剧的背景下,华人科学家可能面临更严格的技术出口管制、签证限制乃至身份认同的压力,其跨国合作与交流面临阻碍。

美国的限制与打压政策使得许多华人科学家在美国面临职业困境和法律风险,而中国的优惠政策和产业机遇则为他们提供了更好的发展平台。中国本土AI产业的快速崛起、巨大的应用市场和国家层面优厚的人才引进政策,也构成了强大的“拉力”。随着中美科技竞争的加剧,这种趋势可能会进一步加速,华人科学家将成为全球AI竞争中的关键变量随着中国AI产业的进步,众多国产AI大模型如DeepSeek已经在国际上处于领先地位。

对于中国而言,虽然人才回流趋势显现,但如何创建能与硅谷媲美的顶尖科研生态,从而留住并吸引最顶尖的人才,仍是长期挑战。清华毕业生的薪资与斯坦福AI博士起薪的巨大差距,直观反映了这一困境。

数据显示,中国在顶尖AI研究领域的贡献份额正快速追近美国,华人科学家的跨国活动是这一趋势的重要变量 。

国产大模型屠榜全球

华人科学家在顶尖AI团队中的崛起,正深刻地影响着全球AI的竞争格局,他们曾是硅谷最锋利的“矛”,如今却选择成为东方最坚固的“盾”。这不是简单的“跳槽”,而是一场文明级的迁徙——当全球最顶尖的智能开始集体向东而行,一个比技术更宏大的命题正在浮出水面:

中国的星辰大海,能否成为人类AI文明的终极答案?

彩蛋:

“下一版 AGI,请务必把中文语料比例调到 50% 以上。”

Enjoy Reading This Article?

Here are some more articles you might like to read next: